給食のこだわり

lunch

今、国をあげて「食育」ということが、さけばれています。文部科学省も厚生労働省も食育の大切さをあらゆる 機会を通じて訴えています。

このような社会状況の中で、人材に恵まれ給食室を作ることが出来ました。

この給食室の名前は、Buona Tavola(ボーナ・タ―ヴォラ)美味しい食卓といいます。

料理長栗田 啓太

元ホテルニューアルカイック 料理長

-

味覚は親から子へ(人から人へ)受け継がれてゆくものです。

健康的でバランスのとれた食事で子ども達の育成のお手伝いが出来ると思います。

-

食べることは生きること

バランスの良い給食をみんなで楽しく食べることで、お子様の強く元気な身体と心豊かな成長をお手伝いします。明日への生きる力を育みます。

-

<給食の一例>

ごはん/サケのパン粉焼き/小松菜とベーコンのソテー/里芋の胡麻マヨ和え/味噌汁 -

<スペシャルサマーディの一例>

前菜・スープ・主菜・ごはん・デザートと順にコース料理を出し、1人ずつスプーン・フォークとナイフを上手に使ってテーブルマナーを学びます。 -

<芋掘り>

幼稚園の畑で出来たサツマイモを年中児が収穫体験しました。

実施内容

content

当園では、食事のマナーや食前の手洗いうがい、食後の歯磨きの大切さなど、

食事の際に気をつけることを分かりやすく子供たちに指導しています。

また、野菜の栽培方法や食材の栄養素についても学ぶ時間を設け、

「食べる」ということは「命をいただいている」という事だと理解できるよう、説明しています。

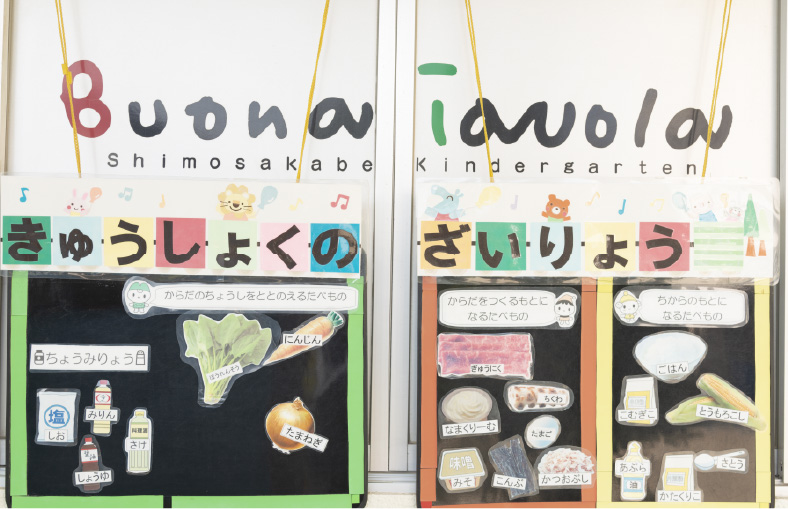

手作りのファイルを使った食のお話

お食事の前に、手作りファイルを使った食のお話やクイズなどを通して、食事のマナーや栄養のお話等、楽しく“食”に興味が持てるようにしています。

- なぜごはんを食べるのか

- どんな食べ方はいけないのか

- 好き嫌いをするとどうなるのか

- 野菜の食べられる部位について

- 手洗い、うがい、歯磨きの大切さ

- おせち料理やお雑煮、鏡もち、お餅つき、節分など季節ごとのお話

- 食材の特徴や栄養について赤・黄・緑のグループに分けられ、身体の中で違う働きをすることのお話など

赤・・・ぐんぐん大きくなる食べ物。

おもに筋肉や血になって、体を作る「たんぱく質」がたくさん含まれる。

黄・・・もりもり力が出る食べ物。

体を動かす元気(エネルギー)を作る「炭水化物」がたくさん含まれる。

緑・・・元気な体になる食べ物。

体の調子を整える。病気に負けない体を作る「ビタミン」がたくさん含まれる。

<食材例>

米/小麦/ジャガイモ/豚肉/鶏肉/牛肉/牛乳/赤身魚/白身魚/青背魚/ エビ/カニ/イカ/タコ/貝/海藻/きのこ/牛蒡/こんにゃく/ごま/人参/トマト/ピーマン/小松菜/ほうれん草/みかん/柿など

身近にある食材のことを知ってもらい、食べものに興味をもち、少しずつでも好き嫌いを無くせるように心がけています。

魚さばき(命の尊さ、命をいただくから〈いただきます〉を教える)

私たちもたくさんの命をいただいて生きています。命の尊さ、命をいただくから食事の際は、感謝を込めて「いただきます」そして「ごちそうさまでした」を魚さばきを通して学習しています。

献立に郷土料理や世界各国の

料理を取り入れる

日本各地から食材を取り寄せて、沖縄・九州南部・九州北部・中国四国・近畿東海・関東北陸・北海道東北地方の郷土料理を地方ごとに毎月6~7品、献立に入れています。また、メキシコやスペイン、インド、フランス、アメリカなど約15か国の料理も月に1回入れています。

(例)沖縄地方の料理

ちきなーチャーハンラフテー/にんじんシリシリー/ゴーヤのツナ和え/パパイヤイリチー/あおさの吸い物/マンゴープリン

子育て大学(保護者講演会)にて、保護者の食育勉強会を開催

年に1回、保護者の方を対象に、子育て大学をしています。

前年度は、1日30品目が摂れる多品目構成メニューのホームパーティーを提案し、数種類のメニューの実演や試食を行いました。また、平成23年には尼崎市の保健所の方にも参加して頂き、様々な意見交流も行いました。

(例)バラエティーサンドウィッチ・・・13種類の具材を紹介/色々手巻き寿司・・・9種類の具材を紹介

野菜作りの体験や

収穫・試食

園の畑でレタス・ジャガイモ・茄子・トマト・ピーマン・ほうれん草などを作り、みんなで収穫したものを給食でいただきます。また、収穫した大豆を使って豆腐作りも試みています。

雑穀やカルシウム米など

取り入れた献立

白ごはんだけでなく、玄米・黒米・きび・押麦・カリシウム米などの雑穀を入れる日があります。

テーブルマナー

年長児のスペシャルサマーディでは、一人ひとりに、前菜・スープ・主菜・ごはん・デザートと順にコース料理を出し、スプーン・フォーク・ナイフを上手に使ってテーブルマナーを学びます。

(例)

[前菜]おはなのサラダ・穴子とポテト添え

[スープ]とうもろこしの冷たいクリームスープ

[主菜]但馬牛の小さなパテとパプリカソテー

[主菜]帆立貝のフライ~タルタルソース~

[主菜]かぼちゃとベーコンのニョッキグラタン

[ごはん]若鶏ときのこのピラフ

[デザート]メロン

園だより(みみずく通信)に

於いて、コメントによる食育

毎月発行される当園の通信に、コメントを掲載しています。

栄養の話・朝食の大切さ・バランスのとれた食事・人気メニューのレシピ・お箸の使い方などをイラストつきで紹介します。

各種アレルギー食に対応

卵・小麦・大豆・乳製品・肉類・魚類・甲殻類・ごまなど、個別に対応しています。

食の安全について

- 野菜・フルーツの消毒。 野菜・フルーツには”焼成カルシウム”や”オゾン水”を使用して、消毒と農薬の除去を行っています。

“焼成カルシウム”は高価ですが、安全面には最高で、食品に残留してもカルシウム源になり、消毒液の害はありません。 - 無添加物、もしくは添加物の少ない食品を使用しています。